最初のネタは?

(2013.02.28)

地元のゲーセンネタなどもありましたが、今も残っているのは

デジタル方式、シンクロ連射装置です。

(装置自体はさらに以前に作ったモノです。)

この装置を作ったのは?

たまたま滅多に行かないゲーセンに入ったところ昔の友人が店長をしており、いろいろと話をしているうちにシンクロ連射装置という聞き慣れない言葉が出てきたのが発端です。

この友人が「コミケ(?詳しくは覚えていない)」で買ったという「シンクロ連射装置の回路図」があり、これをもとに製作したもののまったく動作してくれないという話でした。

その回路図を見せてもらうと手書きの「ほぼ回路図しか書かれていない1枚の紙」で、どうやら積分回路を組んでいるらしいのですが、まずICの使い方がおかしい。

(C-MOS IC的な御法度である「入力をオープンにする」とか「出力をグランドに落とす」とかいうレベルだったと思う)

買った本人も気付いて多少手直しをしたらしいがそれでも動かない。

僅かに書かれたコンデンサの値が云々という調整法を頼りに、いろいろな容量のコンデンサを試したものの動かず完全にお手上げ状態だったらしい。

なぜシンクロ連射か?

多くのゲームプログラムは画面の書き換えのタイミングを「1つの単位」として進行しており、このタイミングを手っ取り早く取得できるのが画面出力用の「複合同期信号」になります。

そしてこの複合同期信号から垂直同期信号のみを抽出し、これに同期させてON,OFFを繰り返すのが「シンクロ連射装置」です。

(話を聞くまでこの発想は全く無かったです(^^;まさにコロンブスの卵ですね。素晴らしい。)

多くのゲームに於いて「理論上最速の連射装置」となります。

当時の人気ゲーム「ダライアス外伝」は「シンクロ連射装置」を使うのと使わないとでは「ハイスコアラー」的には別のゲームになってしまうらしい。

つまり、「シンクロ連射装置を搭載しない」ということは「ハイレベルを売りにするゲーセン」にとって「ダライアス外伝を入荷していないも同然」なのです。

というわけで、コンデンサの値を気にせず作れる、「部品としてコンデンサを1つも使わない」シンクロ連射装置を作ろうと考えて作ったのがこの回路です。

なのであえてパスコンは載せませんでした(^^;

とりあえず自分が所有する「究極タイガー」の基板で動作させたところ通常のショットがレーザーのように切れ目無く繋がっている様を見て「これはイケる!」と確信し、その日のうちに持って行きました。

それまで「シンクロ連射装置」も知らなかった奴(実際に動作しているところすら見ていない)が1日か2日のうちに新設計のシンクロ連射装置を作ったことに驚いてくれましたが、実はそれ以前に

「縦画面ゲームを90度回転させてテレビに映す」

「ダライアスの3画面を1画面に映す」

という回路をおおざっぱに設計しており、その回路上で既に設計されていた同期分離部分を応用したので素早く設計できたのです。

事の発端が「売られていた回路図」だったということもあり、こちらも回路図を制作することにしました。

回路図&解説書はDrawKITというドローソフトで制作。

箱が残っていました。DrawKIT1.0

日本語MS-Windows3.1以上が稼働する機種

メモリ:4MB以上

システム構成 CPU:80386,80486コンピュータ

80386でも動くらしいです(^^;

このDrawKITというソフト、紙のサイズを決めてその上に文字やらクリップアートやらをぺたぺたと貼り付けていくだけという非常に取っつきやすいソフトなのですが、その反面それ以外のことをやろうとすると結構大変で、トランジスタやIC等の部品は登録されていないため自分で作る必要がありました。

さらにTrueTypeフォントとペジェ曲線を使用するため印刷品質が極めて高いのですが当時のディスプレイ解像度640x480,256色とのギャップが激しすぎて「ディスプレイでは繋がって見える線が印刷すると離れていた」というようなこともしょっちゅう起こり苦労させられました。

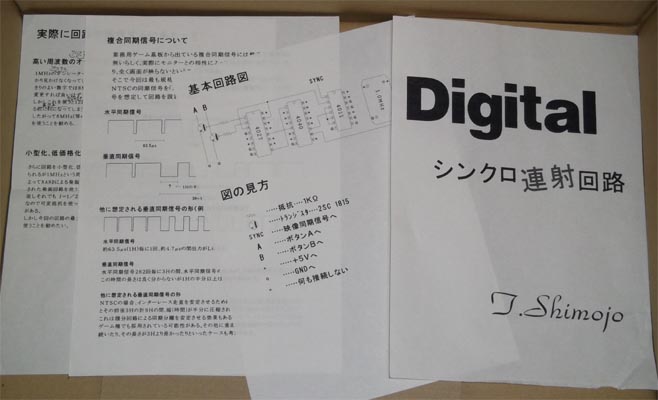

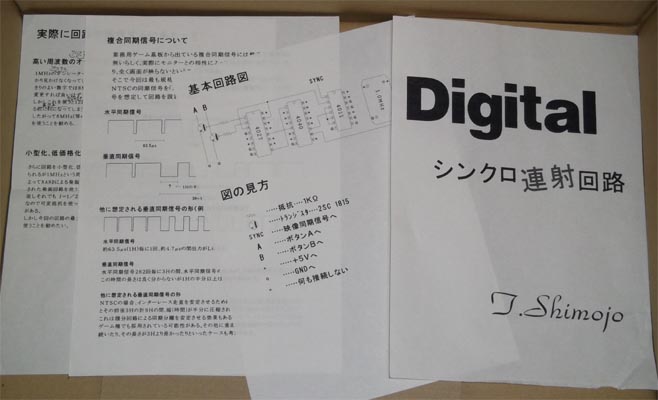

そして出来上がったのがこの回路図&解説書です。

複製や改良ができるように複合同期信号の解説や肝となる部品の入手先、価格等も書かれています。

紙で残っているのは完成版ではなく、テスト印刷版のようで、所々に校正の跡がありますね。

自分のところに残っていないとなると、結局「完成版」が印刷されたのは「1部のみ」ということになります(^^;。

そしてこの回路図をドット絵に書き直して描いたのが

「デジタル方式、シンクロ連射回路」になります。

戻る